ソロ初アリーナライブ「Black Rabbit」東京公演をレポート

全てをクロスオーバーする“香取慎吾”としての存在 2万人に贈られた最高峰のエンターテインメント

2023.01.23 12:20

2023.01.23 12:20

香取慎吾がアート、芝居、バラエティ、音楽、ファッションなど様々なフィールドで活躍を続けているエンターテイナーであることは周知の事実である。3年ぶりの個展「WHO AM I -SHINGO KATORI ART JAPAN TOUR-」の展示作品を制作する様子がオフィシャルYouTubeチャンネルにアップされていたが、黙々と自分と向き合いながらひとり絵を描く姿には目を見張るものがあった。そんな様々な表現方法を持つ彼にとって音楽とは、自身がリスペクトする人々とのコミュニケーションのもと成り立つものではないだろうか。彼のアイデアと様々なアーティストの個性が融合した『20200101』と『東京SNG』の2作のフルアルバムにも、その姿勢はよく表れている。

香取がソロとして初めて行ったアリーナクラスのライブ「Black Rabbit」も、そのメンタリティが十二分に発揮されたステージだった。12名のダンサーチーム「SNG DANCERS」、9名編成のビッグバンド「SNG BAND」はもちろん、照明や映像、舞台演出、そして1万人(2日間開催で2万人)の観客、それぞれの美学が加わったことで、あの空間は完成されていた。本記事では1月22日(日)に行われた同公演2日目の模様をレポートする。(※一部ネタバレあり)

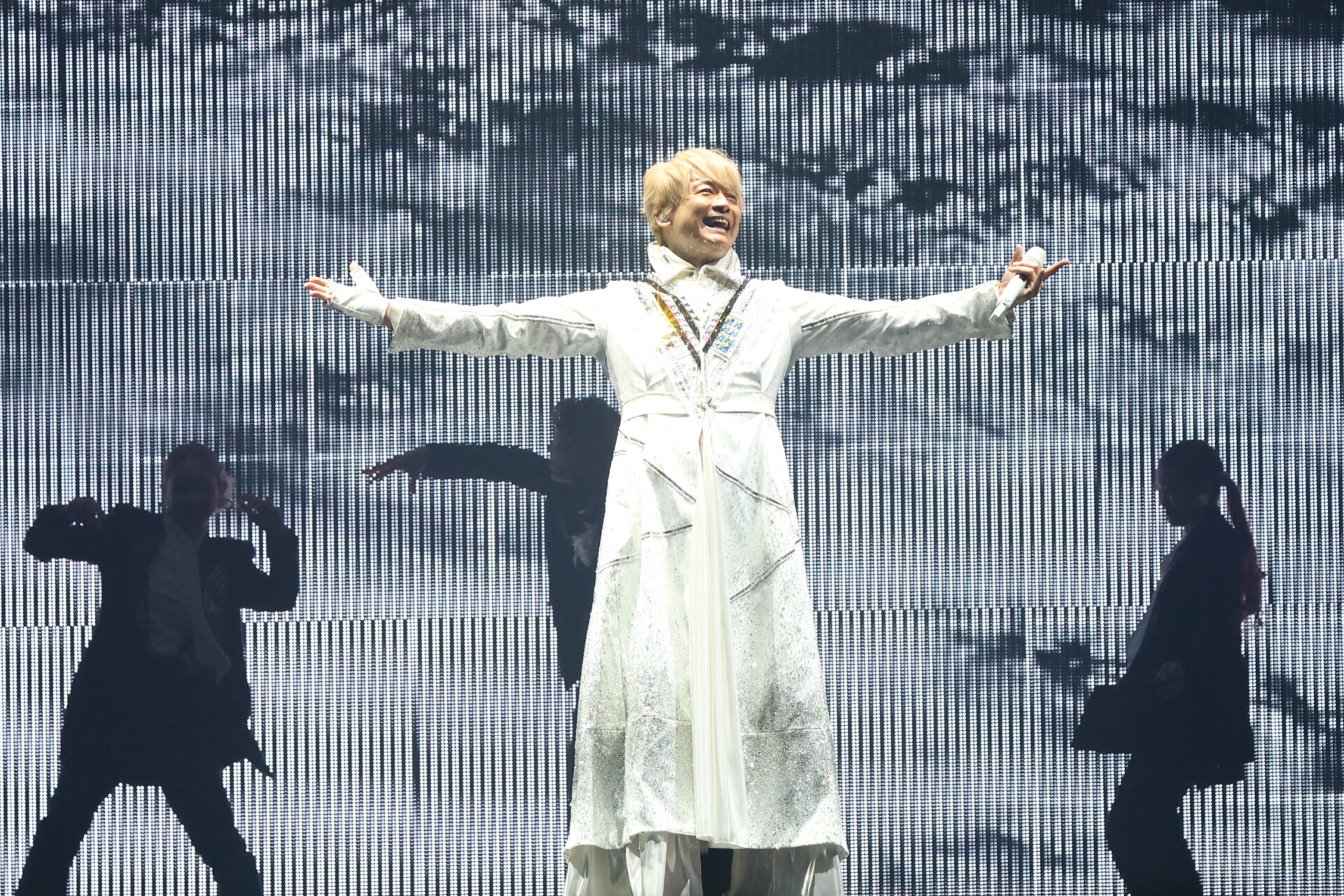

オープニングムービーと同様の白い衣装を身にまとった香取が、ステージ背面に配備されたモニターの裏から登場すると、WONKとの共作曲「Metropolis」でこの日の幕を開けた。ラップと英語詞で作り出すグルーヴ、心地よさと仄暗さがない交ぜになったサウンド、入れ替わり立ち代わりでステージに現れる黒いスーツを着たダンサーたち。会場一体が穏やかな緊張感で包み込まれてゆく。

TeddyLoid&たなかとの共作曲「Prologue」は白と黒を生かした映像やライトでシックに届け、香取が黒を基調としたスーツにチェンジした「Trap」では紫や青、白の照明がしなやかにステージを染める。色を効果的に使ったステージは香取の描く絵と通ずるものがあり、氣志團との共作曲「I’m so tired」では白いマイクスタンドと曲中に花道を走り抜けサブステージに移動するなど、ストーリー性のあるミュージカルライクなダンスが小気味よい。音楽やライブというフォーマットには、彼が持つ多彩な表現を存分に反映させることができるのだろう。序盤はポジティブな意味で、ステージと客席の間に明確な境目が見えた。スタイリッシュなダンスやエモーショナルなボーカルなどで観客の意識を引きつける。アート性に特化したパフォーマンス。ステージに立つ人間たちの強烈な矜持に息を呑む。

その空気が変わったのは、2019年10月にリリースされたソロ名義初楽曲の「10%」。リズムに特化したユニークなポップソングがゆえに、エネルギッシュかつ爽やかなボーカルや、観客と目を合わせるなどして会場を盛り上げる様子が印象に残った。だがMCなしで緊迫感のあるステージを5曲畳みかけ、ここであれだけ言葉数が多くキーも比較的高めの楽曲を持ってくるとは驚愕だ。敢えて自分を追い込むことでグッドパフォーマンスを引き出していくのも香取流なのだろう。

6曲連続で走り抜けた彼は「こんな大きいところで、ひとりでライブをする日が来るとは」と感慨深く語ると、各階の観客に語り掛けコミュニケーションを取っていく。「『10%』を歌ったら、身体の水分が0%になった」と500mlのペットボトルに入った水を飲む。最後にしっかりペットボトルを絞り潰していたのを見て一気飲みだと気付くくらいには、凄まじいスピードで飲み干していた。

SNG DANCERS各メンバーのソロパフォーマンスを交えたメンバー紹介を経て、最後に登場したダンサーMIPPOとタキシードを身にまとった香取の2名でパフォーマンスをしていると、徐々に背面モニターがせり上がりBGMを演奏していたバックバンドのSNG BANDの姿があらわになった。

ここから『東京SNG』で見せたジャズやビッグバンドの要素を生かしたセクションへと移行する。「こんがらがって」では楽器のフレーズと連動した映像も音楽的な要素をより高め、Gentle Forest Jazz Bandとの共作曲「シンゴペーション」ではミュージカル的なステージングと香取のスキャット、ダイナミックなホーンがユーモラスかつ鮮やかに絡み合う。どんなジャンルの音楽にも自分の軸を持てる香取のポテンシャルも凄まじいが、楽曲によって瞬時にアプローチを変えられるダンサーとバンドメンバーも相当だ。人と人の本気のエネルギーが反射し合うと、どんどん輝きは増し洗練されていくのだとあらためて痛感する。

次のページ

![Bezzy[ベジー]|アーティストをもっと好きになるエンタメメディア](/assets/images/common/cmn_logo.svg)