今年も熱かった夏を1万8千字ロングレポートでプレイバック

計30組を堪能した庄村聡泰のフジロック滞在記、パート別で選ぶ個人的ベストアクトは?

2025.10.21 17:30

VULFPECK(「FUJI ROCK FESTIVAL '25」より)©︎Taio Konishi

2025.10.21 17:30

DAY3(7月27日)

観たアクト(一部出演):

ZION/SILICA GEL/佐野元春 & THE COYOTE BAND/ROYEL OTIS/RADWIMPS/百々和宏と69ers/THE HIVES/VAMPIRE WEEKEND/勢喜遊 & Yohji Igarashi/Nujabes Metaphorical Ensemble

今年の最終日は苗場食堂のZIONのステージに一部飛び入り参加という予定があったため、おそらくまたとないであろうトリッキーなスタート。今年頭に彼らが行ったツアー全行程に物販店長並びにゲストミュージシャンとして帯同したのを契機に、密なるお付き合いを続けさせていただいている友人であり推しでもあるZION。そのツアーでパーカッションとして参加した「Newel」という楽曲をフジロックでもやっちまおうという話が持ち上がっていたわけだ。開催前の記事でも触れた通り、その昔ボーカルギター光村龍哉とは俺がアレキで彼がNICO Touches the Wallsだった頃、現在のORANGE ECHOあたりにあった飛び入り参加可能なステージで悪ノリ非合法セッションをぶちかましたのであるが、それから10年以上の月日が流れようやく俺と彼がフジロックのオフィシャルな場で共演するなんてちょっとしたドラマが予定されていたわけなのですよ。編集長と朝メシをかっ食らいつつ光村とどうするか的な連絡をとっていると、飛び入りは予定通り大歓迎だが、パーカッション(クラベスという拍子木に似た楽器)を忘れたとのこと。想定していた楽器がないことに大慌てする……ことなどこれっぽっちもなく、ZIONドラマー鳴橋大地にスティック借りて曲中なんかしらどっかしら叩いてりゃいいっしょってな話で段取りはまとまる。これはもう観てもらう他にないと思うのだが実際の様子がこちら。あまりにも素敵な映像だったのでオーディエンスの方の投稿を引用させてもらいました(笑)。

ごめん!あまりにも良い動画なのでシェアさせてください!ZIONというサイコーなバンドです!インスタアカウント↓https://t.co/qV58y0riux

— 庄村聡泰 (@shomurasatoyasu) July 29, 2025

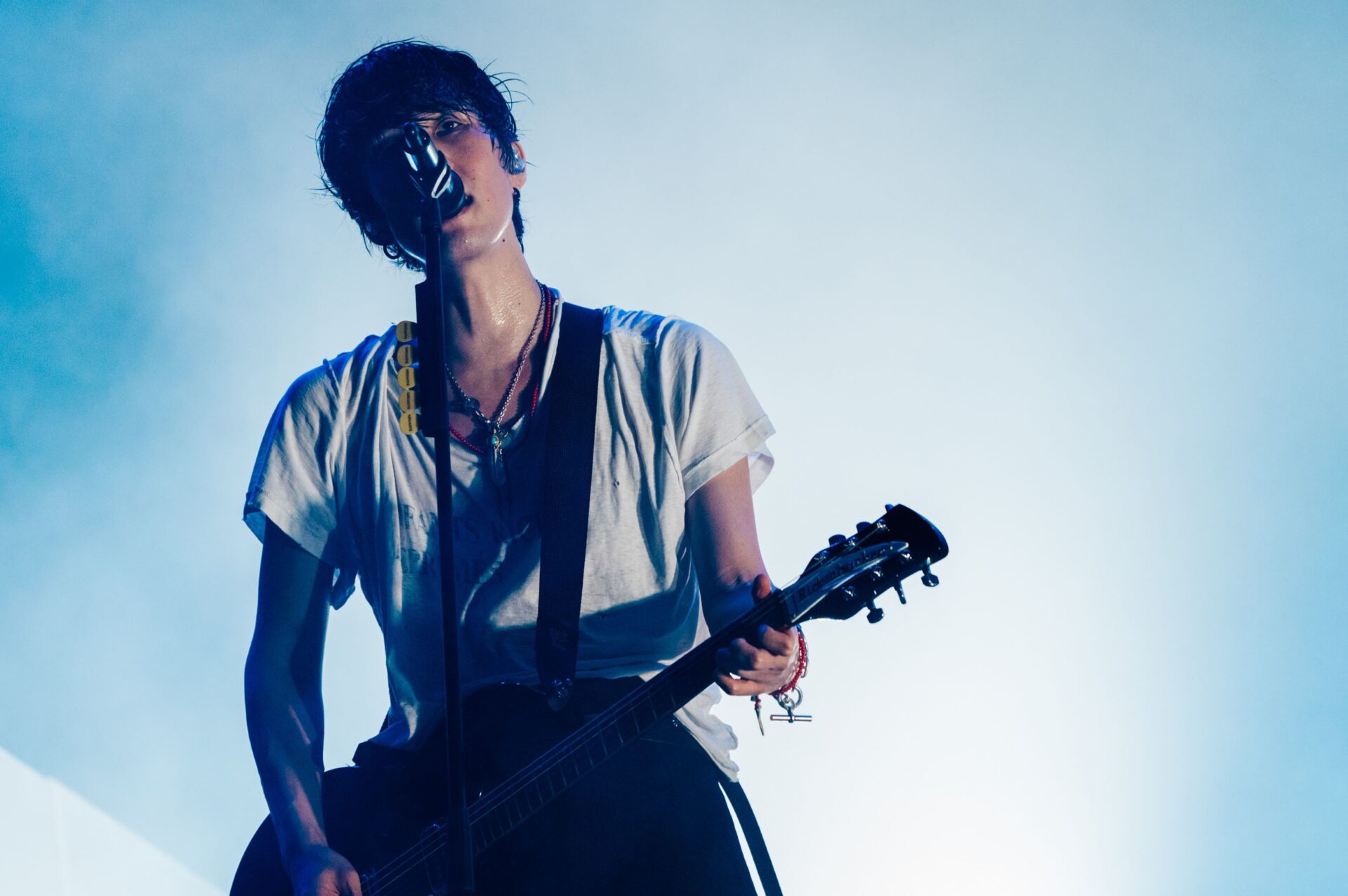

光村龍哉(Vo,Gt)

櫛野啓介(Gt)

吉澤幸男(Gt)

鳴橋大地(Dr)

佐藤慎之介(Ba)のインスタ↓https://t.co/k5vvwflfm3

with

庄村聡椅子(Chair) https://t.co/lNLDh58hav

ソロで躍り出るギタリスト吉澤幸男がサイコーに滾っておりサイコーなのである。離婚伝説ギタリスト別府純と並んで彼にも個人的ベストギタリスト賞を贈る。2015年グリーンステージ最終日1発目にアレキで出演して以来10年振りのフジロック出演は苗場食堂でとっても楽しく椅子をぶっ叩きましたよという極めて個人的な思い出がまたできたのであるが、これはもう確実に今年のベスト椅子タタキストは俺である。

出番を終えるや否やステージを即出。ホワイトステージへ一目散だ。最終日大本命、韓国のSILICA GELの登場である。ステージ中央を空けた形でそれを取り囲むようにセッティングされたメンバーの機材群。サウンドチェックから入念にというか曲をガンガンにやりまくってくれている。バンドからもただならぬ気合いを感じるぞ。定刻になるとバックスクリーンにバンドのロゴが映し出されライブがスタート。オープニングはいきなり彼らを知るきっかけとなり自身としてもその名を大きく轟かすこととなった「NO PAIN」。バンドはもう、全力で勝ちに来ていた。バックスクリーンは冒頭のバンドロゴ以外にはラストまで使われることもなく、4人の技量のみでの熱くそしてとってもロッキンなライブ運びだ。曲中何度も挟み込まれる轟音のインプロでは、音源以上に叩かれまくるドラムと弾かれまくるギターがもう本当に愉快痛快。クールなメロディやSFチックなSEに絡みつくキャッチーなリフが重厚なミディアムテンポに乗せて暴れ回る絶妙なバランス感覚に終始圧倒されっぱなしであった。今後大々的に日本をツアーする予定なんて嬉しいお話もMCでちらりと聞かせてくれ、今後の活躍にも期待が高まるばかり。いやはや、こんなにも肉体的なバンドだったなんて。嬉しい。サイコーだ。

“元春クラシックスの再定義。自身のクラシックスを新世代にプレゼンテーションしたい”との意図で制作されたという今年3月リリースのアルバム『HAYABUSA JET Ι』にすっかりやられてしまっていたので、そのままホワイトへとどまり佐野元春 & THE COYOTE BANDを観る。今年は自身デビュー45周年、THE COYOTE BANDも結成20年目という実にアニバーサリーなタイミングでのフジロック帰還。THE COYOTE BAND名義では初出演となる。重厚なアレンジでの「君をさがしている」から始まり、個人的な推し曲「Young Bloods」が早くもプレイ。イントロの印象的なキメのフレーズから爽快感あふれる8ビートがステージに吹き抜ける風と共に駆け出していく様に、自分自身の心に未だに残る蒼くて若い、甘酸っぱい何かが込み上げてくる。バックスクリーンではリリース当時の映像と今現在をクロスオーバーさせた演出。軽快なビートに身体を揺らしつつ、そちらに呼応して過去と現在の自分が心の中で交錯している。先述の通り筆者が[Alexandros]で出演したフジロックは10年前で、初めてオーディエンスとして参加したフジロックはそのさらに10年前の2005年。そしてライターとして関わる2025年のフジロックである。再定義された元春クラシックスがこうした色々な自分を顕在化させてくれる。佐野元春はこういった気持ちを歌っていた、歌い続けていたんだという本質めいたものをこれでもかと見せつけてくれた。

そのままホワイトにとどまり次はオーストラリア出身のデュオ、ROYEL OTIS。爽やかで夢見心地なインディーロックの甘美な響きで顕在化しまくってしまった過去の自分達を落ち着かせることができた(笑)。こちらはサポートを含めた4人編成での出演。バックスクリーンを巧みに使った演出が印象的であり。ショッキングピンクを基調としながら“ライブがこれから始まるよ”なんて意味合いのガイダンスや曲タイトル、MC中にも“今はMC中”的な英語が映し出されるなど遠くからステージを楽しんでいるオーディエンスにもとっても親切であり、シュールで気の利いた采配であった。“隣の人と一緒に踊ってね”なんてメッセージが映し出されたりと、時折曲の楽しみ方まで指定してくる始末(笑)。徐々に陽が傾く時間帯、マジックアワーに差し掛かる時間帯を共にするのはうってつけの心地よさ。これはフジロック側の采配にも心から感謝したいところだ。

グリーンに戻りRADWIMPS。すっかりと夜の帳は下りていて、そこに鳴っているのは「三葉のテーマ」からの「スパークル」であった。グリーンステージを囲む夜空に向けて「君の名は」関連の曲を放つのはもう、ダメである。それは反則である(笑)。大観衆がその素晴らしいメロディにうっとりと聴き入る中で直後に「おしゃかしゃま」の凶暴なアンサンブルをぶちこむのもダメである。これも反則である。しかもツインドラム体制のバンドは野田洋次郎の指揮の元、間奏でドラム2台、ギター、ベースとひたすらにカオスでスリリングなソロ回しに興じるではないか。サイコーの落差である。感動的なバラードからハードなナンバーまで取り揃えるバンドなんて世界中にごまんといるだろうが、RADWIMPSのそれを改めて目の当たりにするとやはりこの多重人格的な音楽性は異常だ。すげえよなこのバンド。

そんなロックの深淵に畏怖の念を抱きながらなんとかラストに間に合った百々和宏と69ers。モーサムの大ファンである筆者、こちらも10年ほど前に対バンさせていただいて以来色々と可愛がっていただいている大好きな先輩である。大入りの苗場食堂ではその豪胆であっけらかんとしたロックンロールを肴にオーディエンスは思い思いに歌ったり、喋ったり、飲んだり、とっても楽しそう。ロックの深淵の先に見たのはカラッと明るくちょっぴり切ない、これも立派なロックの形。それを象徴するかのように百々さんは“ここにお集まりの皆さんのご健康とご多幸のためになると思って”と缶ビールを一気飲み(笑)。筆者がドラマーとして出演させていただくこととなった百々さん53歳バースデーライブ「Momokazuhiro presents ”DRUNK 53”」は11月2日の新代田FEVERにて開催です。うん、ますます楽しみ。

最終日は1日中ロックバンドを観続ける形となった。最終日こちらも大本命にしてレッドマーキーの大トリを務めるのはスウェーデン出身、「地球上で最高のライヴ・バンド」であり「ロック界最高のフロントマン」を擁するガレージロック界の至宝、THE HIVES。その来日は11年振りで筆者がライブを観るのはなんと23年振りとなる。結論としては2023年リリース、11年振りの新作にも関わらず全英2位と大きな成功を収めた『The Death Of Randy Fitzsimmons』で大々的に活動を再開して以降の今のHIVESは激ヤバであった。8月29日にリリースされた最新作『The Hives Forever Forever The Hives』からの新曲もふんだんに盛り込みつつ(MCではオーディエンスに何度も何度もアルバムタイトルを叫ばせていた(笑))、要所での「Main Offender」や「Walk Idiot Walk」「Hate To Say I Told You So」などのキラーチューンにおけるレッドマーキーは凄まじい盛り上がりを記録していた。

ステージアクションの一つ一つが強烈に芝居がかっており、その超過剰な振る舞いがカッコよくも笑える(このちゃんと“笑える”ところが超大事なんだと思う)ロック界最高のフロントマンHowlin’ Pelle Almqvistが華麗にステージを先導。彼が放り投げるマイクが小節頭からほんの少し遅れても、そのコンマ数秒のタイミングすらビシバシとアンサンブルを決めていく鉄壁のグルーヴには心底惚れ直した次第だ。ラストは曲タイトルからしてそのものズバリな「Tick Tick Boom(時限爆弾が爆発するカウントダウンの擬音語)」にてオーディエンス共々大爆発。あんなもんを観せられ、魅せられちゃあもう、ロックンロールと心中する覚悟を決める他にない。たまに出てくるローディーさんが忍者のコスプレ(笑)だったことも含め結局のところの個人的ベストアクトはTHE HIVESかも。本当に強烈に猛烈にサイコーに、ただただロックだったし、ただただカッコ良かったし、ただただロックで笑えた瞬間であったから。

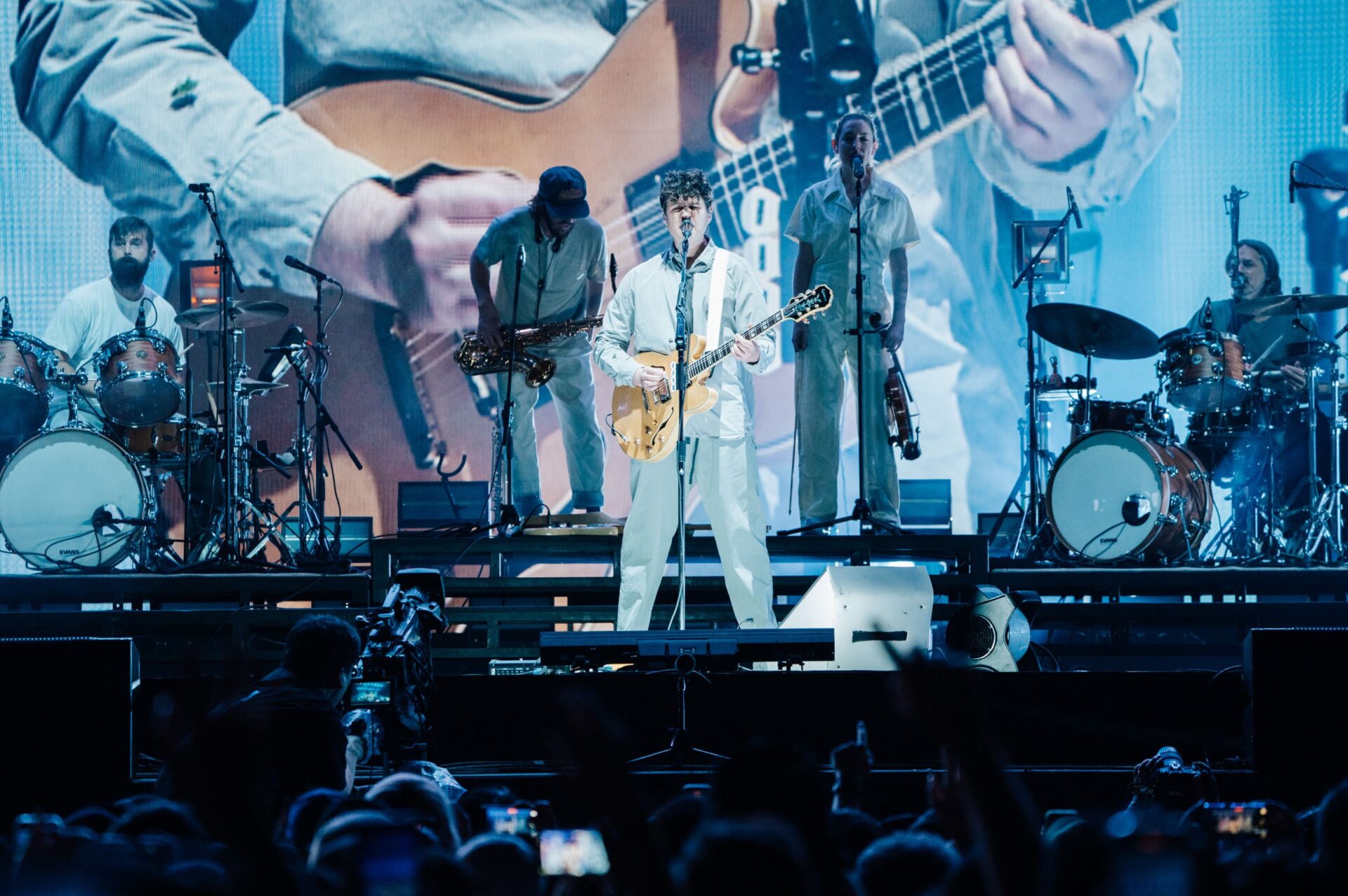

さあ、いよいよフジロック2025、グリーンステージのヘッドライナーとしてVAMPIRE WEEKENDが戻ってくる。2022年フジロック初日グリーンステージヘッドライナーを経て2024年リリースの最新作『Only God Was Above Us』がキャリア最高傑作の話題を呼び、そちらを携えてのライブとなる今回。前回もしかと見届けさせてもらっただけにその感慨深さや期待もひとしおだ。まずはメンバー3人のみで「Mansard Roof」「Holiday」と比較的初期にあたる曲を極めてシンプルな編成でプレイし、一度メンバーがステージ裏へ引っ込むとステージ後方の巨大な垂れ幕が切って落とされ、サポートを含む大所帯で新作のオープニングナンバー「Ice Cream Piano」がプレイされるという大胆な2部構成というか、バンドの歴史を辿るプロローグ的な演出からの本編に至るシアトリカルな流れにうっとり。

そこからはフロントマンEzra Koenigの八面六臂に渡る大活躍っぷりが顕著で、歌にギターに、時にはサックスまでも披露(SBTRKTの「NEW DORP,NEW YORK」をカバーするメドレーあたりで一瞬DAFT PUNK「ROBOT ROCK」のリフを吹いたかと思ったんだけど楽しすぎて記憶が定かでない)。セットリスト全体の中で新作からは計7曲と、既発のヒット曲などに頼りすぎることもなく最新のモードを果敢に、そしてどこまでも自身の楽曲やバンドの立ち居振る舞いが示唆するイメージはそのまま、軽妙でポップな形を崩さずに提示し続ける姿勢にも、前進と更新へと向かう熱く気高いロック精神を感じさせてくれた。新作のクロージングナンバー「Hope」で締めやかにライブは終了。サポートメンバーが一人一人と楽器を置いて去っていき、アンサンブルが再び3人のメンバーに戻る瞬間なんかはもうこの3日間で何度訪れたかというお話であるが、泣いてしまいそうだった。

先述の通り朝から晩までバンド三昧。色々なロックの形に触れまくった1日であったので、それ以外のものとしてのデザート、しかも最終日だからハデで豪勢で、かつとびっきり過激なやつを食らいたい。としての最適解はやはりこの2人であろう。勢喜遊 & Yohji Igarashi。この日をもってライブデビューのスペシャルなユニットだ。一体どのような音楽が繰り広げられるのかが楽しみでならなかった。SUNDAY SESSIONと名を変えたレッドマーキー。ステージ上にはリング上の囲いが2つ。片方に勢喜が駆るドラムキット、片方にYohji Igarashiが駆るDJ卓がセッティングされている。

強靭なドラミングと刺激的な電子音が交錯するインストナンバーからライブはスタート。やはり、というかそれ以上に先のセットも含め音も音楽性もライティングも過激だ。サイコーだ。それに続いてODD FOOT WORKSラッパーのPecoriが登場。まさかまたこの組み合わせが観られるだなんて。というのも筆者はODDの大ファンであり、そちらに勢喜が加わった編成での2020年の年末に行われたリキッドルームのライブが素晴らしすぎていまだに忘れられないでいるのだ。やはりこのドラムとこのラップが呼応する様は抜群にカッコ良い。引き続きどうか一緒にやってってくれようなんて思っていると今度はKing Gnuの盟友・新井和輝が登場し、エフェクターなどを駆使しながらアグレッシブなベースを弾きまくるではないか。コラボのパートを終えると再びステージ上の2人による過激なセッション。ラスト付近のドラムンベースの曲とか超カッコ良かったぞ。

デザートもサイコーに過激であったので、そろそろシメるとしよう。3日3晩に渡る放蕩による踵の痛みや疲れ、メシ、酒、タバコ、その全てを結実させたい。トリップしたい。頼んだぞ。Nujabes Metaphorical Ensemble。Nujabesの名曲群をBIGYUKIのキーボードやPatrick Bartleyのサックスによって現世へ蘇らさんとの意思のプロジェクトなのか、こちらも具体的なライブ内容については不明瞭な部分が多かっただけに、行って確かめるしかない状態。最終日のド深夜という過酷な条件にも関わらずかなりの入りであった。

みんなNujabes好きだなあ。俺もさ。大好きさ。これにはもう泣かされた。サックスがメインのメロディを担いつつ絶妙に、よりジャズくアレンジというかリデザインされた名曲群の数々だった。「Refrection Eternal」に始まり「Flowers」。そして中盤では「Luv (Sic)」1~3である。1番泣いたのは「四季ノ唄」だったな……。時にたおやかに、そして時に咽び泣くかのようにブロウされるサックス。パーカッシヴなバッキングとメロディラインを縦横無尽に行き来するキーボード。Nujabesを原曲とした新たなクラブジャズユニットの爆誕だ。我を忘れて踊り狂ったし、その様が異様だったのかはたまたイけてたのか(どうか後者でありますように)、海外からのお越しと思われるオーディエンス何人かに写真撮られたなあ。あれ多分めちゃくちゃいい顔してると思うから写真もらっときゃ良かった(笑)。

と、いうわけで毎度ながらの超長文、お楽しみいただけただろうか。来年こそはもっと短く読みやすく書くぞなんて思いつつも、結局書き出すと色々ありすぎてこんなことになってしまうのだ。なので来年こそはとやっぱり今年も思ったので、来年もまたチャンスください(笑)。 個人的ベストアクトはThe HIVES、Nujabes Metaphorical Ensemble、CA7RIEL & PACO AMOROSOの3組ってことで。

![Bezzy[ベジー]|「人の魅力」にフォーカスしたエンタメメディア](/assets/images/common/cmn_logo.svg)