日本のロックを牽引する存在となった4人の進化と変化に迫る

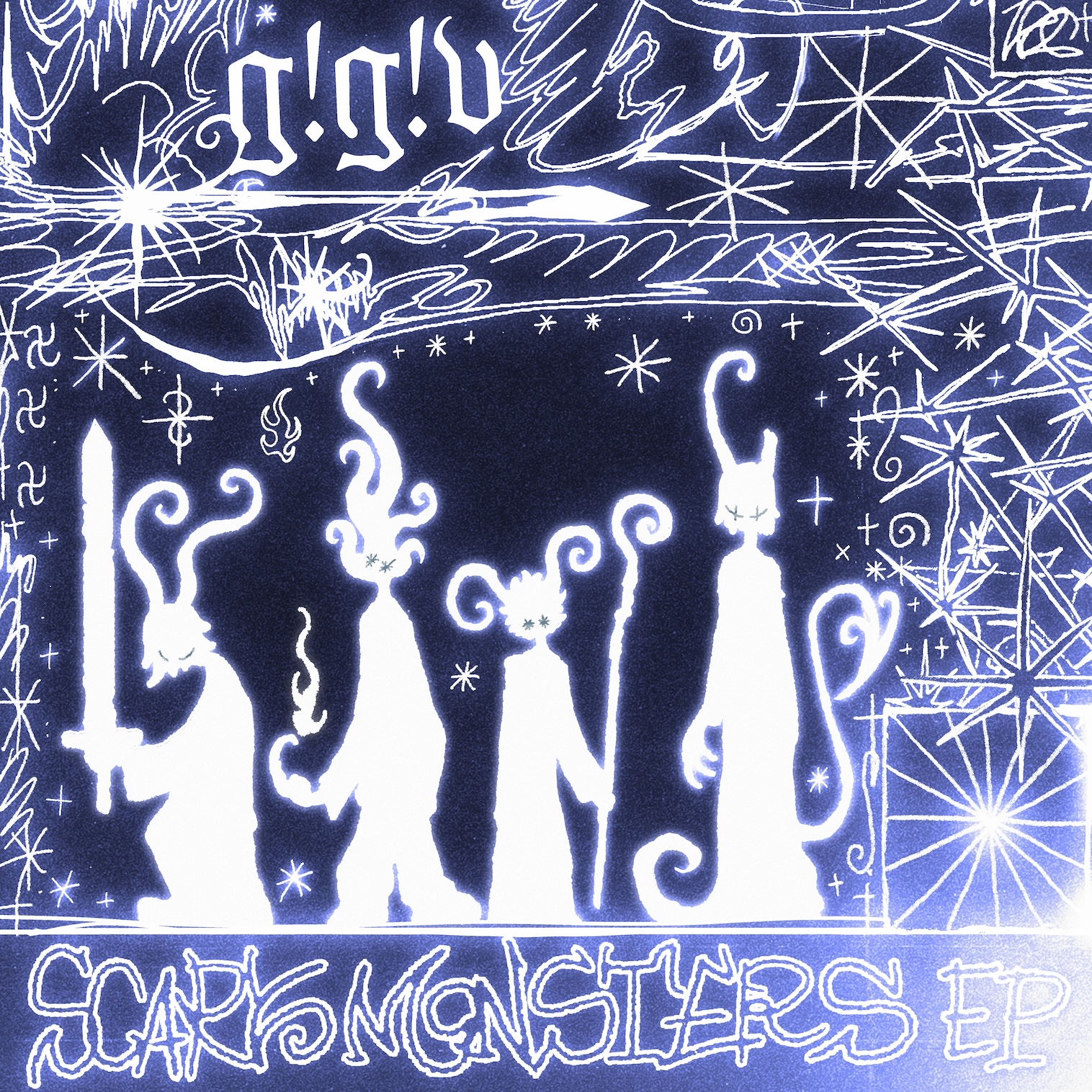

go!go!vanillasが新曲で追い求めた抜きの美学、彼らはなぜ常に“最高”を叩き出せるのか?

2025.08.05 18:00

2025.08.05 18:00

やっていくにはみんな同じ心持ちじゃないと

──本人たちの器と、その器に注がれているgo!go!vanillasをいろんな人に飲ませたからこそのやつなんですね。遊んでる感覚と実験してる感覚、どっちが強い?

牧 同時だと思います。実験するのが遊びであり趣味というか楽しいことなんですよ。基本的に飽き性なんで(笑)、未来が見えると冷めちゃうみたいな。年取ってくると経験値が出てくるじゃないですか、ライブでも「こうやったらこういう感じになるだろう」とか。それが続くと、どうしてもそれを演じられないんですよ。だから自分が常にワクワクできる状態にいることが一番大事。さっきのプリティじゃないですけど、「嘘がない」とか「マジで楽しそうだな」とか、見てくれる人たちがそういうのをわかる時代でもあると思うので。そこが大事だって昔から思いながらやってきた結果が今っていう感じがします。

──じゃあ、そういったワクワクを追い求めたがゆえのレーベル移籍的なこと?

牧 そうですね。レーベルヘッドの守谷さんという人は実は昔からの知り合いで。さっき言ったred clothで、バニラズがまだこのメンバーになる前なんですけど、2回目ぐらいのライブの時にたまたま仕事で来てて、「なんか手伝えることあったらやるよ」って声かけてくれたんですよ。それが12、3年前。で、僕らも10年メジャーでやってきて、色んな部分でのまた1個殻割りたい瞬間とか、30代に入ったことによってなんか2巡目やりたいなって。「ONE PIECE」で言うところの新世界に行く時期だなっていうのを自分の中で感じてたので、事務所も独立して。

全部自分たちでやることで1個深みが増すし、自分が携わる人たちに対しての言葉の重みとかも変わってくるなって思ってたので、「よし、じゃあもうやっちゃおう」と。色んなことが去年、またリスタートみたいな形で始まったので、今も原点回帰に近いような動き方をしつつ、ライブではスキルというか経験値から出る良いもの、さらに昔より良くなったものを見せていこうみたいなところですかね。

──その機運みたいなのはメンバーの共通意識として何かあったタイミングだったのかな。「そろそろ2週目じゃね俺ら?」みたいな。

牧 どうなんすか、わかんないです(笑)。

柳沢 でも、牧さんがそれを都度4人でいるタイミングとかに言ってはいたんで「あ、そうなんだ」っていうところもあったし、こっち的にも変わっていきたい部分もそれぞれあったと思うので、凄く良いタイミングだったなって気はしました。

──プリティくんはどうでしたか?

プリティ 僕に関しては、「俺はどっちだろう」って考えながらモードをすり合わせるみたいな感じはありましたね。でも「信じよう」って思って、俺もそのマインドで行くことにして。

──アジャストをしていく感覚というか「よし、乗ったろう!」っていう。

プリティ うん、やっぱみんなが同じ心持ちじゃないと。1人でも「ちょっと……」って悩みがあったり、違う方に目線があったりしたら、それでやっていけはしないだろうなとずっと思ってるので、そこはそうですね。

──いいなぁ、なんか嬉しいな(笑)。ジェットくんはどうですか?

セイヤ 俺はもうずっと海外で早くライブしたかったんで、「やっと来たな」って感じですね。日本ではありがたいことにフェスもいっぱい呼んでもらったりして、「じゃあ次はちょっと日本代表として、ロックンロール代表で世界でかまそう」みたいなのが守谷さんもめっちゃあるんで。でかい夢をまた持ってみんなで向かってる感じがします。アメリカと、UKツアーもやりたいし、「グラストンベリー、コーチェラも出よう」って。

──で、今回のニューシングル「ダンデライオン」に話が行くわけなんですけれども、ロックンロール日本代表みたいなこととはまた距離が離れたところからのニューシングルだなぁ、という。

全員 (笑)

牧 今の話からで言うとそうっすね(笑)。

──この自由度こそ、「今良い風吹いてんだな」っていうのを感じられたシングルではありました。

牧 ありがとうございます。この曲の一番最初のベーシックみたいなのが出来たのが、芸森スタジオっていう北海道のスタジオに僕が個人作業をやりに行った時で。そこの環境がめっちゃいいんですよ。基本的に何もないんですけど、何もないからいいっていうか、没頭できる場所で。そこで曲を作って、僕としても新機軸というか、かなり抜きの文化を入れ込めた新たなアプローチができたと思っていて。

今、海外でもアニメは凄い人気じゃないですか。それでこの『SAKAMOTO DAYS』の話が来た時に、日本のカルチャーが何なのかっていうのを考えて、今言った抜きの文化ってけっこう合うなと思って。それで僕的に思うオリエンタルなメロディーラインを意識しつつ、でも日本っぽさだけじゃないソリッドな、それこそ海外のダンスビートとかのアプローチをうまくミックスできたら面白そうと思って作りました。

──抜きの曲だったからこそ、『SAKAMOTO DAYS』の世界が入ってきても成立するな、みたいな感覚も?

牧 うん、あると思います。あとタイアップじゃないですか。タイアップだからこそなんか肩の力抜いておきたかった。「やってますよ!」って感じの雰囲気を見せるのはちょっとかっこ悪いなと思って。

──そのバランス感覚は見事だなと思いました。しっかりツボを抑えていながらも、作品だけのための曲では決してない。

牧 そうですね。あくまで僕らの軸がありつつ、今僕が思っているトレンドというか、自分の中のトレンドを入れ込みつつやってる感じですね。

──とはいえ、アニメ超好きと公言されてるプリティくんはテンション上がったんじゃないですか?

プリティ テンションは上がりましたね、正直。『SAKAMOTO DAYS』を読んで「これマジで面白いな」って思ったし、まぁさっきの話じゃないですけど、本当にみんなが全会一致で「面白い、好き」っていうのもあったし、みんなで「ここやばかったよね」とか話ができたのも凄くよかった。好きな作品だからアガりましたね。

牧 僕らの世代を置いていかない漫画ですよね。昔からある「週刊少年ジャンプらしさ」みたいなところもちゃんとありつつ、かなりクラシックな映画をオマージュして戦闘シーンを作ってたりするのを見て、おこがましいですけど僕のマインドに似てると思ったんです。クラシックなロックとか自分の好きなものを、メジャーシーンというか「週刊少年ジャンプ」っていう読者が理解できないとダメな場所に、実験的に落とし込んでるその気概が好きで。読んで久々に震えました。作者の鈴木祐斗さん、僕より若いと思うんですけどすげぇなと思って。

──『チェンソーマン』はそれをパンキッシュにやってるけど、『SAKAMOTO DAYS』はビターでスモーキーで、ブルージーな感じを入れてくるっていうか、苦みがあるよね。

プリティ そうっすね。3、40代に対して。

牧 ありがたいなって思います。

次のページ

![Bezzy[ベジー]|「人の魅力」にフォーカスしたエンタメメディア](/assets/images/common/cmn_logo.svg)