2025.07.08 12:00

2025.07.08 12:00

近年、事務所を独立し、自らの意志でキャリアを切り開く芸能人が増えている。大野拓朗と南沢奈央もその一人だ。万全のサポート体制をあえて手放し、険しく厳しい道を行く。そこには間違いなく他人に敷かれたレールを歩むだけでは辿り着けない景色がある。

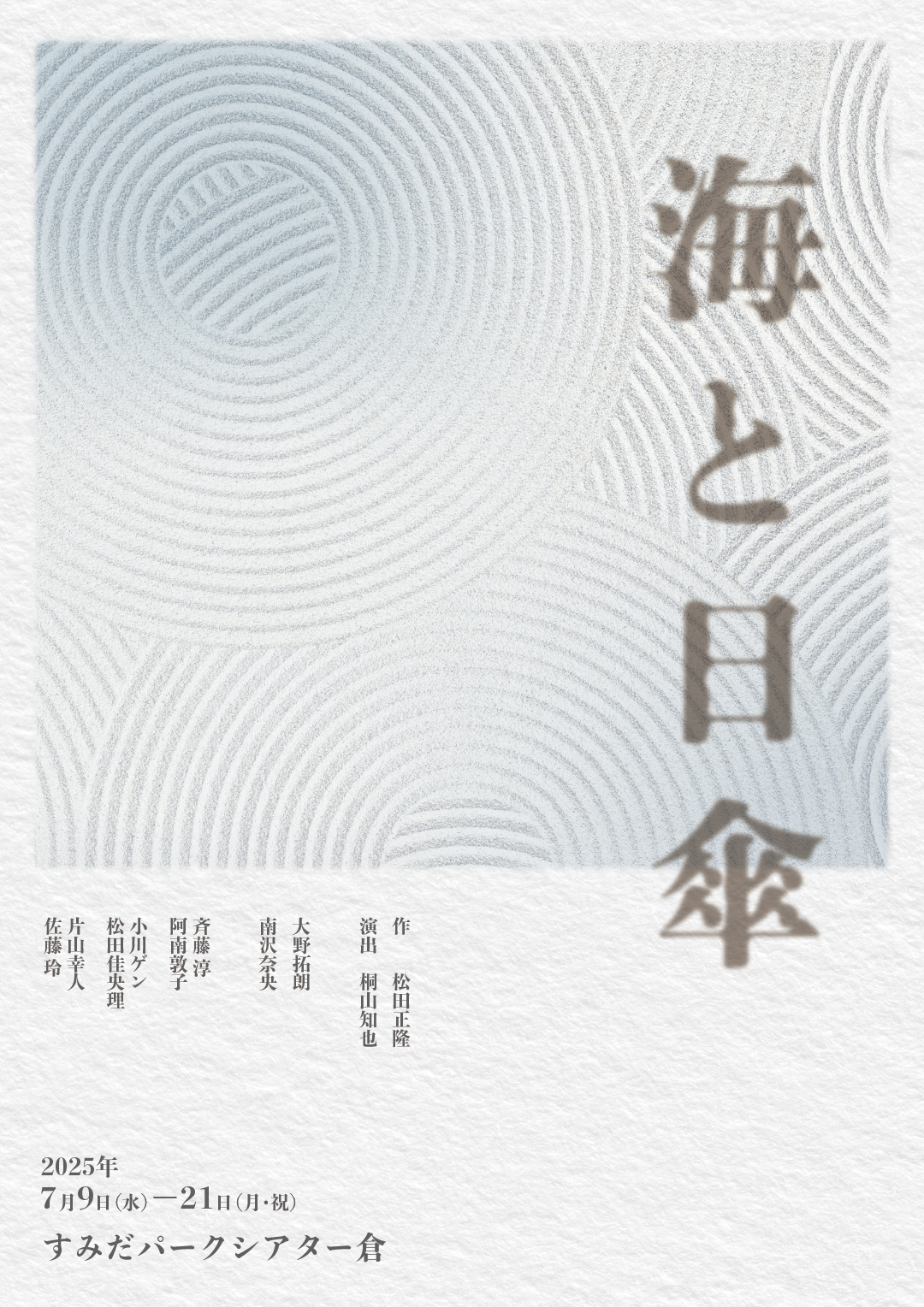

開幕が控える舞台『海と日傘』の話と共に、現代の表現者たちのキャリアと生き方を語ってもらった。

説明しすぎず、想像の余地を残せるお芝居を

──『海と日傘』はこの夏映画化される『夏の砂の上』の松田正隆の代表作です。まずは戯曲の感想からお話しいただけますか。

大野 最初に読んだときは、どうしてこういう展開になるんだろうと引っかかるところがあったんです。でも理解できないながらもちゃんと感動できて面白くて。そこから何度も読み返していくうちに、読めば読むほど理解が深まって、一つ一つの台詞の意味がわかってくる。深くて、とても日本らしい空気感のある戯曲だなと思いました。

南沢 描かれているのは、本当に些細な日常だったり何気ない会話なんですよね。なのに、そこからにじみ出てくるものがある。変に説明的に演じすぎると、お客さんに正解を与える感じになってしまうかもしれない難しさもあって。観てくださった方にある程度想像の余地を残せるようなお芝居ができたら、この作品の深さがより伝わるのかなと今は考えています。

──松田正隆の戯曲には非常に余白があるように感じます。お二人は台本に描かれていない役の背景について、自分でいろいろと膨らませるタイプですか。

大野 どうですか。

南沢 わりと勝手に膨らませるタイプかもしれないです。

大野 僕も何月くらいに生まれたとか、兄弟構成とか、役の履歴書を完全につくり上げます。冬生まれだったら夏が苦手かなとか。全部僕の妄想なんですけど。

南沢 今回面白いのが、演出の桐山(知也)さんがそれをみんなで共有する場を設けてくださってるんですね。稽古中に役の背景についてみんなで話し合う機会ってあまりなかったので、すごくありがたいなと思っています。

大野 相手の役者さんと「二人はいつ出会ったと思う?」みたいなことを勝手に喋ったりすることはありますけど、全体で共有することってなかなかないですよね。個人的には、みんなで共通認識を持てるほうがやりやすいですし、本を読み解くのが好きなので楽しいです。

──戯曲に描かれていない役の背景をいくら考えても舞台に直接乗るわけではない。でも板の上に立つ俳優にはそれがあるかないかで何か違うものがあるんですね。

大野 自信が持てるよね。

南沢 うんうん。その人でいられるっていう。

大野 僕らって人に評価される仕事じゃないですか。同じ作品を観たとしても、人によって価値観も違えば、生きてきた人生も経験も違う。だから、理解できる・できない、賛同できる・できないというのはあって当然だと思うんです。自分の中で確固たる自信があれば、どんな反応があっても、そういう意見もありますねと受け止められる。そのためにも、役の背景が必要なんです。

南沢 この役だったらこのときどう動くかなと考えるときも、役の背景がしっかりしていれば、わりと迷わずできるんですよね。もちろん迷うこともあるんですけど(笑)。でも、やっぱり自信につながるというのは大きいです。

──大野さんは教師の傍ら作家業を営む洋次、南沢さんは洋次の妻であり、余命わずかの直子を演じます。直子は、編集者の多田久子に対してはざらついた感情を見せる反面、看護師の南田幸子には夫を託すようなことを仄めかします。このあたりは女性ならではの心理だなという気がして面白かったです。

南沢 やっぱり女性って直感が働くようなところがあって。自分の知らないところで夫が別の人と関係を持っているかもしれないと思うと許せない。でも、夫をひとり残す心苦しさもあるから複雑ですよね。

──ここはぶっちゃけていただきたいのですが、自分が直子の立場だとして、愛する人が次に選ぶ相手がこの人なら許せるけど、この人は嫌だみたいなのってありますか。

大野 それはありますよね(笑)。やっぱり大切な人だからこそ、ちゃんといい人と一緒になってほしいし、自分が嫌いな相手だと「やめとけ。もっと他にいい人がいるだろ」とは思っちゃいますよ。

南沢 自分と比べてしまうところはあるかもしれないです。特に直子は病気もあって、たぶん仕事もできなかったと思うし子どももつくれなかった。その劣等感があるからこそ、バリバリ仕事をしている多田には思うところがあったのかなって。このあたりの直子の気持ちはまだ私も整理ができていなくて。でも、整理がつかないままでもいいのかなとも思っています。稽古をしながら、いろんな思いがこみ上げているところですね。

──今回の劇場は、すみだパークシアター倉です。舞台経験豊富な大野さんですが、主戦場は大劇場。このサイズ感の劇場でやるのは初舞台の紀伊国屋ホール以来です。

大野 ずっとこういう作品をやりたかったんですよ。やっぱり繊細なお芝居って大きい小屋では難しいところがあって。日本的な情緒を感じるお芝居にずっと挑戦したいと思いながらウズウズしていたので、やっとできる喜びを噛みしめながら、今稽古に励んでいます。

──松田正隆といえば、1990年代に演劇界を席巻した“静かな演劇”の旗手の一人です。

大野 今までのお芝居のスタイルとはまったく違いますね。大きい劇場の癖がついちゃってるので、どうしてもちょっとカッコつけた声質になっちゃうんです。

南沢 わかります。

大野 (カッコつけた声質で)「大丈夫か?」みたいな(笑)。

南沢 すごい(笑)。今回と全然違う。

大野 なので今、フラットに喋る練習というか、地声に近い出し方で声を出せるよう勉強しているところです。

南沢 面白いですよね、台詞として言ってるんだけど生感があるというか、その場で出た言葉のように聞こえるときがあって。大野さんはこうおっしゃっていますけど、実際すごいです、本当にそのままやってる感じがして。

大野 そうやろか(笑)。

南沢 なるべく変な色をつけずに、ナチュラルにやりたいなと私も思っているので。キャパもそんなに大きくないこの空間だからできる表現を目指したいです。

次のページ

![Bezzy[ベジー]|「人の魅力」にフォーカスしたエンタメメディア](/assets/images/common/cmn_logo.svg)