今年も熱かった夏を1万8千字ロングレポートでプレイバック

計30組を堪能した庄村聡泰のフジロック滞在記、パート別で選ぶ個人的ベストアクトは?

2025.10.21 17:30

VULFPECK(「FUJI ROCK FESTIVAL '25」より)©︎Taio Konishi

2025.10.21 17:30

遅ればせながら、今年も皆様本当にお疲れ様でした。ある程度後日談的なところも出揃ったり、フジロッカーたちのSNS投稿などで思い出をおかわりできたり、行った気分を味わったりも楽しかったよね。来年もよろしくね。そんな中での俺のフジロック2025報告書、こちらです。

DAY1(7月25日)

観たアクト:

US/おとぼけビ~バ~/KIRINJI/HOME/ANSWER TO REMEMBER/佐々木亮介 (a flood of circle)/MDOU MOCTAR/HYUKOH & SUNSET ROLLERCOASTER/PERFUME GENIUS/TYCHO/FRED AGAIN../KIASMOS

今回は初の車、自走にての現地入り。都内からだとアクセスは良好。3時間だかそこらで苗場エリアへ到着。そこはもう、晴れていた。空も、そしてみんなの顔も、とっても晴れやかであったのだ。すでに今年もサイコーである。クリスタルパレスやルーキーアゴーゴーを横目にメインゲートをくぐり、オアシスを抜けてグリーンステージへ。やっぱり1発目、まずは何よりロックンロールを喰らいたいではないか。2年連続出演。去年も今年も複数日、複数ステージに渡る出演。北欧フィンランド出身のUSから俺のフジロックはスタートしたのだ。晴れ渡る空と爽快にかっ飛ばすロックンロールの調べ、思わず駆け込むビールスタンド、ロックを肴に流し込むビール、サイコーである。

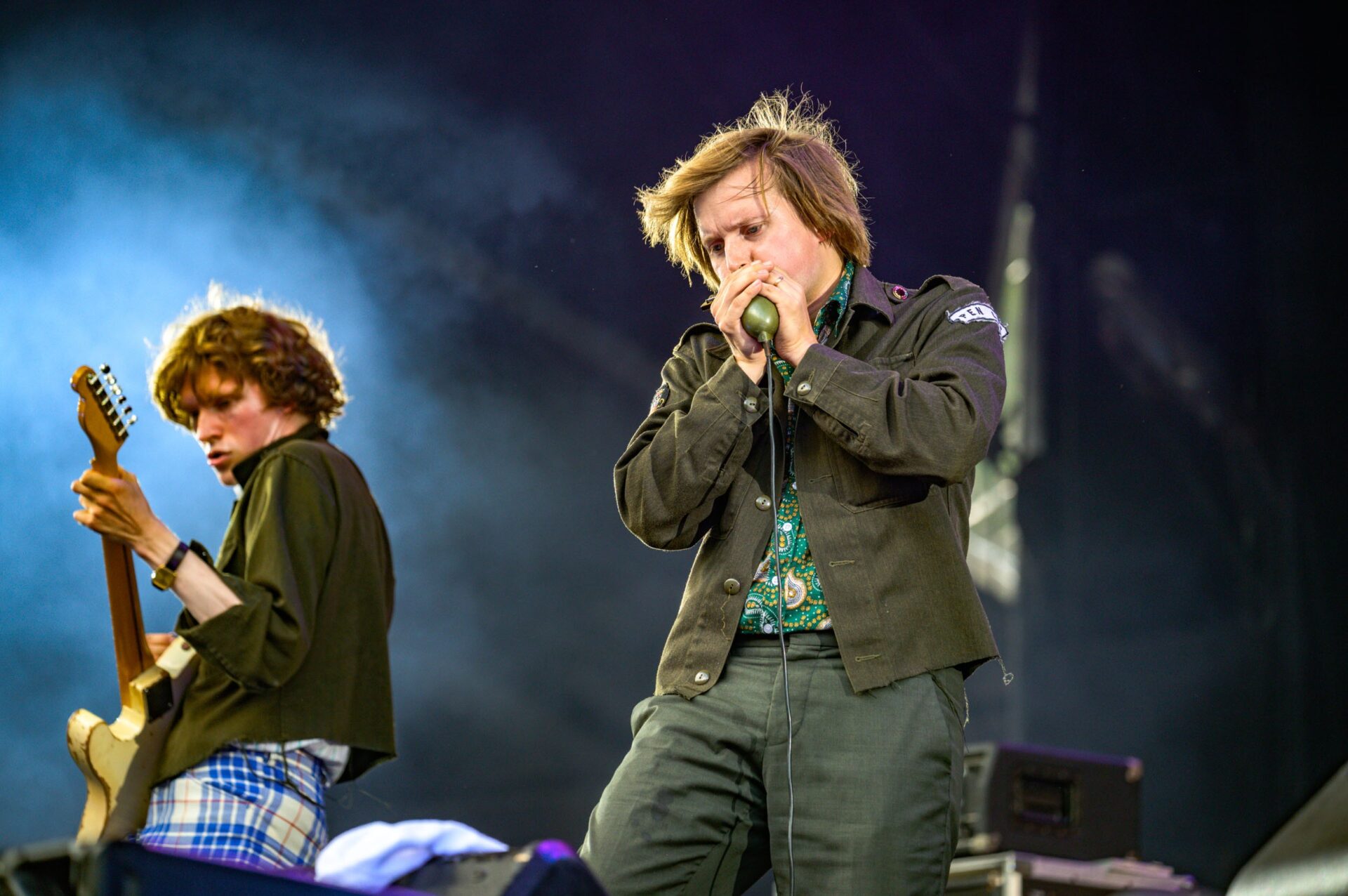

昨年とは覚悟が違うのか、ミリタリー調のショート丈ジャケットで揃えた5人の中で特にフロントを務めるテオ・ヒルヴォネンの目つきのギラつき度合いが異常。実兄でありバンドのアイコン的なハーモニカを操るパン・ヒルヴォネンも縦横無尽に暴れまくりの吹きまくりだ。時折挟み込まれる「Hop On A Cloud」の様なポップ感あふれるナンバーでは、オーディエンスも楽しそうにクラップ。ラストにプレイされた「While You Danced」ではバックスクリーンのロゴがフジロック仕様になるなど、フジとバンドの相思相愛っぷりがとても頼もしかった1発目であった。

グリーン上手側から抜ける道の木漏れ日に癒されつつ、おとぼけビ~バ~を観るためホワイトステージへと向かう。ホワイト隣接の川沿いに位置するところ天国にて、[Alexandros]でニューヨークへ行っていた際に散々食っていたチキンオーバーライスを発見。思わず注文。超ウマい。川遊びに興じるご家族などを見つつ、その奥からおとぼけビ~バ~の爆音が切り込んでくる。超カッコよくて大好きで、この日のライブでも演ってくれていた「携帯みてしまいました」の歌詞“めっちゃマッチングしてました”が苗場の清流とニューヨークの屋台飯と相まって、個人的には“めっちゃミスマッチングしてました”になるという、フジならではの体験ができた(笑)。

ホワイト最後方のボードウォークの木漏れ日に再び癒されつつ、フィールドオブヘブンのKIRINJIへ。意外なことに今回が初のフジロック。手練のサポートメンバーと共に織りなす、心地良くも各楽器それぞれの見せ場などが随所にきらりと光るアンサンブルには緊張感も同時に走っている。そんなどこを切っても一級品のポップソングの数々にオーディエンスはすっかり魅了。曲間に巻き起こる歓声に混じる蝉の声なんかもまさに夏でありフジロックであった。特に忘れられないのは終盤にプレイされた「Pizza VS Humburger」。文字通りどっちが食い物として優れているのか白黒はっきりつけようじゃないかというシュールな楽曲なのだが、ぶっといベースが主導するサウンドのかっこよさと言ったら。是非ともライブで体験いただきたい、正真正銘のキラーチューンだった。

ヘブン上手側から伸びる道を抜けるとそこはフジロック最奥に位置する新ステージ、ORANGE ECHO。飲食店が軒を連ねるORANGE CAFÉ内に設置されたステージであるのだが、ちょうど去年ルーキーで観たHOMEがプレイ中。硬質な打ち込みビートに乗せてギターとボーカルが時にメロウに、時にアグレッシブに交錯しあうサウンドが持ち味の沖縄出身3ピースだ。2年連続出演となったことへの感謝などもMCでは口にしながら、曲中では終始オーディエンスをアジテーションしながら攻めの姿勢のライブをかましてくれていた。去年同様ギターのshunは大暴れ。ラストはステージにへたり込みながらギターを掻きむしっていた。カッケェんだよな、HOMEのライブ。

大急ぎでヘブンへ戻る。このステージ間の往復は5分くらいあれば、という距離感なのでとてもありがたい。さあ、登場するのは現行国内ジャズメンのスーパーグループ、ANSWER TO REMEMBERである。主催である石若駿(ds)のけたたましいドラムソロからライブはスタート、その後ステージ上の主要メンバーが一斉に楽器を鳴らすと、凄まじい轟音がヘブンをビリビリと揺らす。これは単純に楽器の数や種類だけの話ではない。その一音に込められた感情のデカさからくる轟音であった。メンバーそれぞれがサポートやセッションで忙しく飛び回る中で一堂に会するフジロック。そのスペシャルなタイミングへの歓喜の音なのだろうか。に、しては随分と喧嘩腰な音であったが(笑)。次に控えるのが個人的初日大本命のMDOU MOCTARであったため数曲で泣く泣く移動。めちゃくちゃにカッコ良かったから超フルで観たかったのだが、この後ろ髪ひかれる感というか今後観たいアクトが増えるのもフジの醍醐味なのだ。

なんて言っておきながらカッコいい音楽にはどうしたって反応してしまうのである。ヘブンからホワイトへの移動中、刻一刻とMDOU MOCTARの出演時間が迫る中であまりにもカッコ良すぎて観てしまったのが、ジプシーアヴァロンの佐々木亮介(a flood of circle)であった。曲はビリージョエル「Piano Man」の日本語カバーである「ブルースマン」。というのも彼はその昔シャンペイン(アレキの旧名です)との対バン時にオアシス「Don’t Look Back in Anger」を洋平と一緒にカバーしているのだが、その際にも我流の訳詞を当てて完全に自分の曲として歌っていたのだ。またこの佐々木の訳詞がサイコーで、曲ラストのメロディには「はっきり言うぜ 君を愛してる」や「はっきり言うぜ ふざけんじゃねえ」との詞が当てられており、もうそれが本当にめちゃくちゃにカッコよかったのだ。実は個人的フジロック裏ベストがこの時の佐々木である(笑)。サイコーだった。マジでサイコーだったんだよ。

なんとか開演数分前に滑り込めたホワイトステージ前方。初日大本命の登場である。結論から言うと、MDOU MOCTARのライブはサイコーであった。近年ほぼお約束とすらなっているように思うフジロックのサイケ枠であるのだが、今年白羽の矢が立ったのがアフリカの砂漠地帯、ニジェール出身の彼ら。過去にはKhruangbinやALTIN GÜN、そして昨年はレッドマーキーが超満員となったGLASS BEAMSなど毎年大きな期待をもって迎えられるこの枠なのであるが、先述のバンドたちと決定的に違うのが楽曲のスピード感。単純にBPMがめちゃくちゃ速く、ライブではさらにドラマーSouleymane Ibrahimが走りまくるのだ。そんな自身のルーツであるトゥアレグ族の民族音楽に根差した独特のドラムパターンの上で、ひたすらに回転するリフとボーカルとギターソロが入り乱れる、といった音楽性。サイケと言うよりはエスニックな人力トランスといった趣きである。

ほぼ指板に目をやることもなくうねうねとした音階でソロを弾き倒すMdouとひたすらに走りまくるSouleymaneのリズムであるが、両脇の2人も信じられない速度で手を動かしている。ギターのバッキングとベースのリフ。キックの4つ打ち以上に縦軸のグルーヴを作っているのは確実にこの2人。ベースのMikey Coltunはバンド唯一のアメリカ人メンバーながらMdouの音楽性に惚れ込み運転手やマネージャー、そしてアルバムプロデュースまで兼任するに至ったなんて逸話の持ち主でもある。足元の機材ほったらかしで客席に飛び込んでギターを弾きまくるMdouのエフェクターを、時折踏んであげる瞬間がどちゃくそに萌えポイントであった(笑)。

ホワイトステージに歓喜の砂嵐を巻き起こしたMDOU MOCTARのライブを終え、またいそいそと次の目的地へ向かう。こちらも初日の本命であったHYUKOH & SUNSET ROLLERCOASTERがグリーンステージに登場だ。オープニングの瞬間には間に合わずであったが、ステージに到着するとそれぞれにオシャレがすぎる装いの両バンドがそれぞれの楽器を操るカオスが繰り広げられていた。どのくらいオシャレがすぎるかというと、HYUKOHのギタリストはピンク色の脳みそを模したキャップにワンピース、一方のSUNSET ROLLERCOASTERのベーシストは顎髭を模したマスク(のようなもの)を着用、その他メンバーたちについてもつっこみ出したらキリがないというファニーな装い。

なのにも関わらず音はもう超骨太。ツインドラム・ツインベースから繰り出される低音は地鳴りの如くグリーンステージの広大な空間を揺らし、ギターにキーボードにサックスにと多数の上物が空間を彩り、HYUKOHのOHHYUKとSUNSET ROLLERCOASTERのTseng Kuo-Hungというアジア圏屈指の歌声、その両雄が空間をまとめ上げるのだ。中盤にはメンバー紹介を兼ねたそれぞれの激アツソロタイムなども挟みつつ、ラストにはそれぞれの代表曲であるHYUKOH「TOMBOY」SUNSET ROLLERCOASTER「My Jinji」をセッション。後者の循環しつつどんどん熱やサイケ感を帯びていく様。いつまでもこの音に沈溺していたいと心から思った。

そんな陶酔感に更なる拍車をかけるべく、お隣レッドマーキーにてPERFUME GENIUS。ピチTヘソ出しの装いがとってもセクシー。サポートメンバーと椅子と布という小道具を引き連れて登場したこの日のパフォーマンスは妖艶そのものであった。自身の持ちうるダウナーなイメージをそのままに淡々と進行するライブ運びではあったのだが、気だるげに椅子に座りながら歌ったり、時にはしなだれがかったり、布を中央に敷いて寝転がりながら呻くように歌ったり、纏わりつかせながら悶え狂うような動きを見せたりと、カルト映画の一場面を切り取ったようなシアトリカルなステージングから終始目が離せない。屋内のじっとりとした空気感も相俟って何やら空恐ろしさすら感じさせられるライブであった。

オアシスエリアにて水分などを補給しつつ、次はそのままマーキーにてTYCHO。個人的にはデビュー作から愛聴している付き合いの長いアーティスト様なのであるが、ライブを観れたのは今回が初で、しかもバンドセットでの来日である。とっても嬉しい。エレクトロニカとポストロックの丁度いい塩梅というか、聴き方によっては80~90年代前半のいわゆるヒーリング/ニューエイジなんて呼ばれていた類の音楽や、ゲーム音楽のように聴こえる瞬間もあったりするところがとにかくツボなのであるが、生バンドを携えての楽曲の数々からはそこにさらなる躍動感や多幸感が増幅される。やはりリズムは四つ打ちが中心となるため、そこはもう、否が応でもYMOを想起させてしまう部分もある(もっともYMOはファミコン的、8~16ビット的な音質であるが対するTYCHOはプレステ的、32~64ビット的な音質なのだが)。初対面、しっかりと堪能させていただいたというか、がっつり踊らせていただきました。

お次はいよいよ初日ヘッドライナーFRED AGAIN..の登場である……かと思いきやグリーンステージで予期せぬ機材トラブルが発生した模様。出演が1時間以上遅れるというアナウンスがフジロックのオフィシャルから迅速にオーディエンスに届けられる。そして時を同じくしてFRED AGAIN..本人からもSNSで謝罪と同時に「本来であれば時間被りであったEZRA COLLECTIVEのライブが観れるぜ」という粋なアナウンスもあり、遅延によるマイナスな感情は場内にはほぼ皆無。さすがのフジのオペレーション。並びにキャリア初期より今に至るまでSNSを巧みに扱ってきたFRED AGAIN..である。EZRA COLLECTIVEはヘブンにてステージを始めている時間だ。めちゃくちゃに行きたかったのだが体力面を考慮し泣く泣く断念。しばし長めの休憩をオアシスにて確保することができた。

そして定刻から1時間半ほど、満を持しての登場である。バックスクリーンには日本語でのメッセージ、そして序盤から自身のライフワークとも言える“音の日記”である「Actual Life」シリーズからの楽曲を立て続けにプレイ。こちらは友人知人との日々の会話など彼自身の生活の身の回りの出来事をサンプリングソースとして活用する連作であり、こちらがコロナ禍に音楽の場を奪われた世界中のオーディエンスの胸を打ち、先述のSNS上での積極的な発信や交流なども相俟って、今やFRED AGAIN..の楽曲は単なるクラブアンセムを超えた電子音楽版“みんなのうた”として愛されているように思う。終盤ついに苗場の夜空へと解き放たれた「Marea (we’ve lost dancing)」での一体感がそれを高らかに証明していた。

本来のタイムテーブルで言えばこの後、ホワイトヘッドライナーのSuchmosや深夜帯レッドマーキーの1発目坂本慎太郎へ行くつもりであったが、流石に芯から踊り疲れてしまい、フジロック恒例の歩きすぎ踊りすぎによる踵の痛みも発症。懐かしくも愛おしい痛みに苦笑いしつつそちらを誤魔化すためにアルコールを煽り、こうなったらもうひと踊りだぜとばかりにマーキーへ戻ってKIASMOS。1日中遊びまくった身体に容赦なく降りかかるバキバキの重低音とビキビキの四つ打ち。そこに絡まる幻想的なメロディライン。繰り広げられるのはまさに桃源郷。放蕩の限りを尽くした初日であった。

次のページ

![Bezzy[ベジー]|「人の魅力」にフォーカスしたエンタメメディア](/assets/images/common/cmn_logo.svg)