80年代が舞台のこの怪作は、なぜ心を揺さぶるのか?

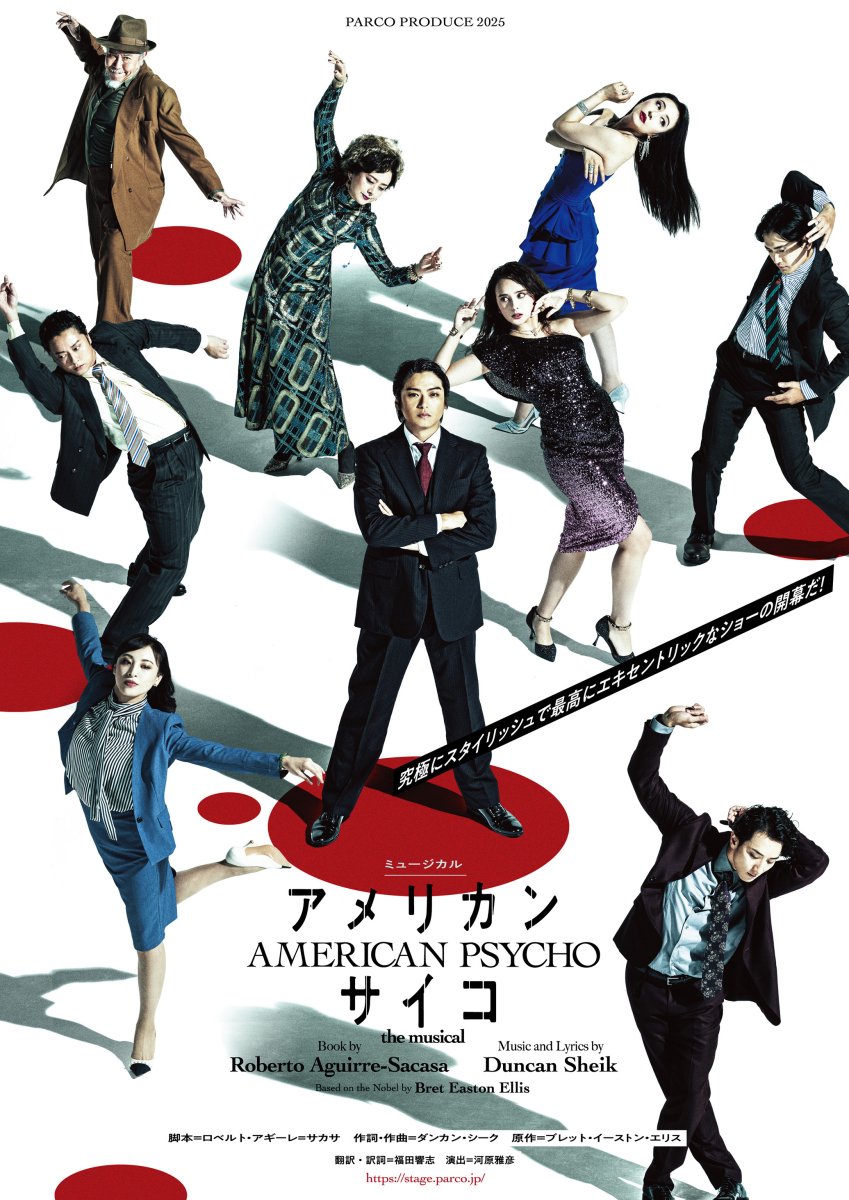

Hey! Say! JUMP髙木雄也が虚飾に潜む“闇”を魅せる、ミュージカル『アメリカン・サイコ』開幕

2025.04.01 20:30

2025.04.01 20:30

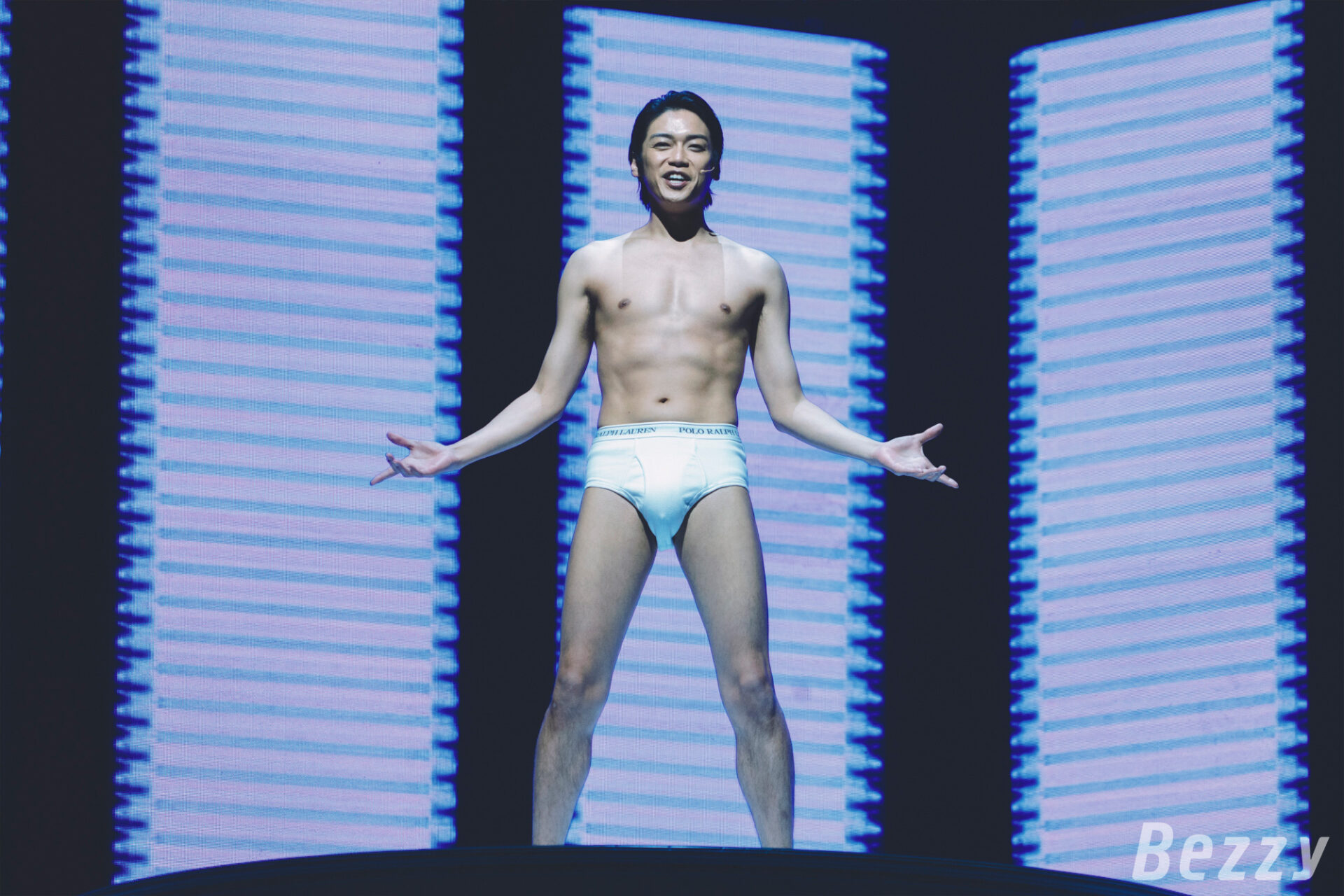

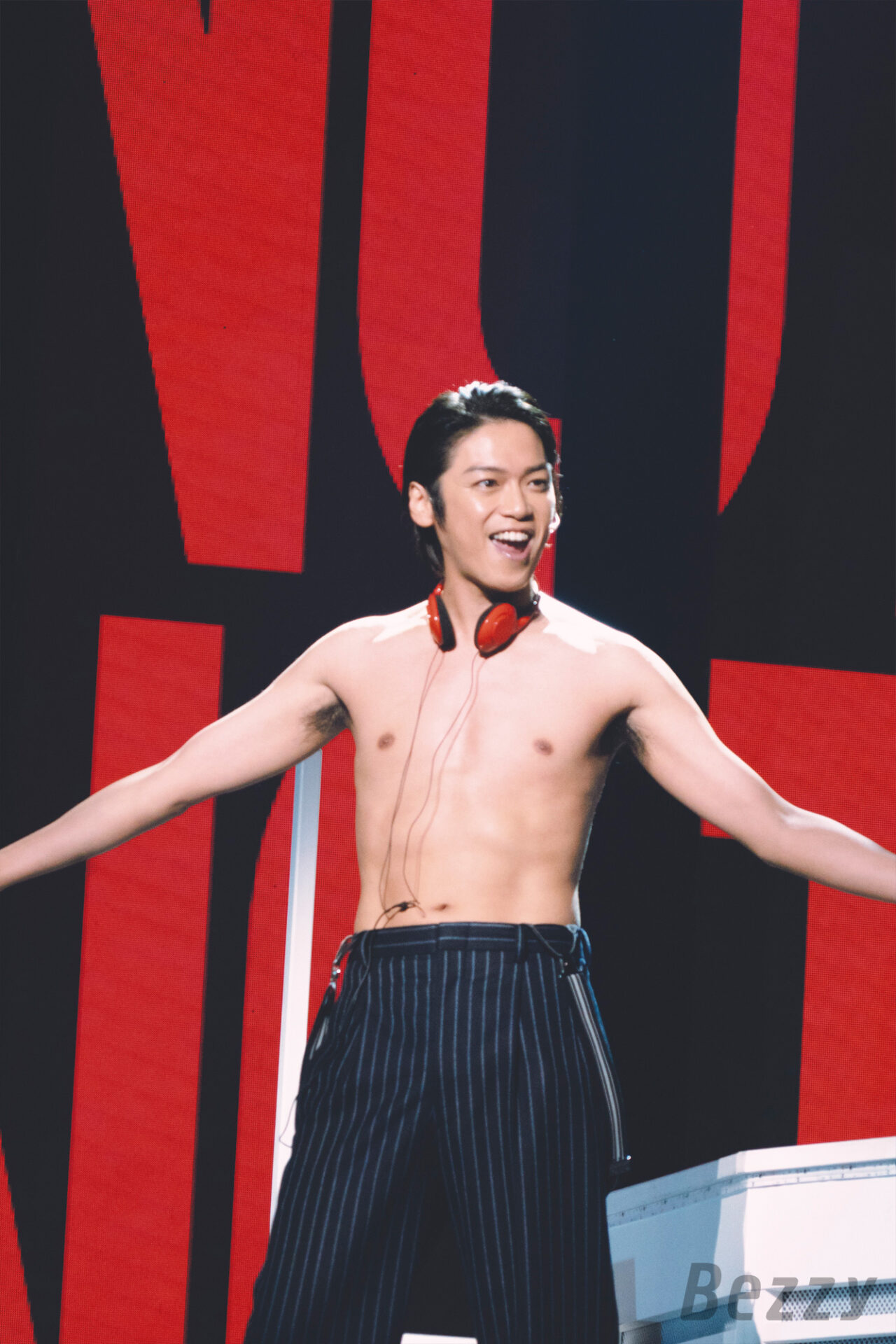

髙木雄也が、あのHey! Say! JUMPの髙木雄也が、白ブリーフ1枚で舞台上を駆け回る。

そんな舞台『アメリカン・サイコ』が3月30日、新国立劇場中劇場で幕を開けた。

冒頭からなかなか衝撃的な表現だが、この舞台を実際に観た人はけしてこれが誇張表現ではないことがわかっていただけると思う。というか、多分おおよその人が想像した以上に彼はほぼずっと裸で舞台上に存在するが、それ以外はブランド物のスーツに身を包んでセックスとドラッグとビジネスに精を出し、そして殺人を犯す。なんともセンセーショナルな姿が、そこにある。

舞台は、80年代末のバブル期。NYウォール街の投資会社に勤めるエリートビジネスマンのパトリック(髙木雄也)と、彼の周りにいる“ヤッピー”と呼ばれるエリートたちは、来る日も来る日も流行りの高級レストランで食事をし、ブランド物や見栄えのいい彼女を競う、きらびやかで閉ざされたコミュニティで生きている。関心はもっぱら、誰が優良顧客を獲得するか? イケている名刺のデザインは? どの女が誰と付き合っているか? 流行りのレストランは? というようなことがメイン。パトリックの婚約者・エヴリン(石田ニコル)やその友達・コートニー(玉置成実)も、興味があるのは洋服や美容、そして“完璧なホームパーティー”といったようなことばかり。パトリックの秘書のジーン(音月桂)は地味な自分とパトリックの住む世界の差を感じつつ、密かにパトリックに思いを寄せている。

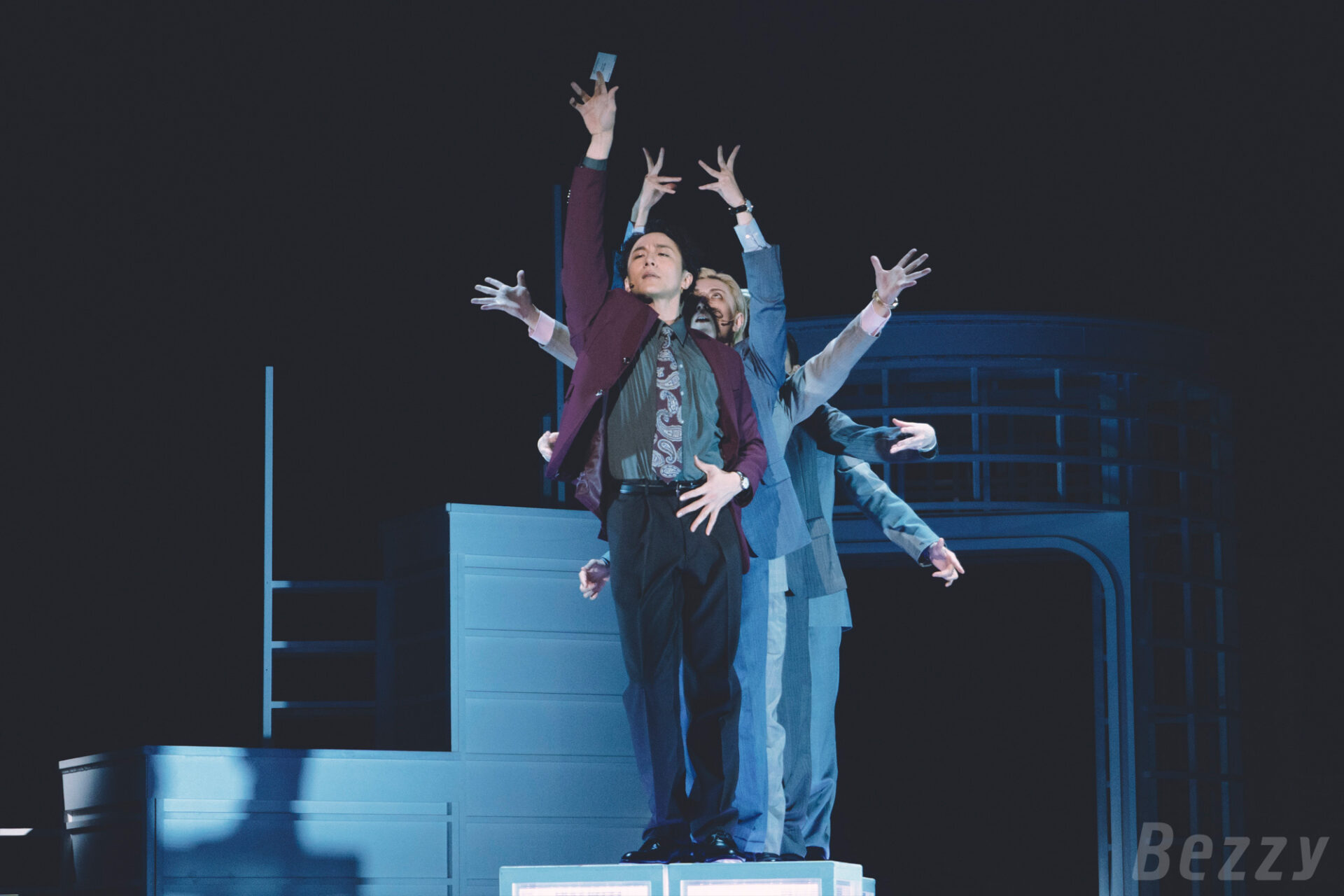

実はパトリックには、夜になると猟奇的連続殺人犯、シリアルキラーに変身するという裏の顔があった。華やかな日々を送る一方で、自分の中の殺人衝動を止められなくなっていくパトリック。同僚のポール・オーウェン(大貫勇輔)が自分よりも優れている気がして、激しい嫉妬を抱いたパトリックは……というストーリー。

『アメリカン・サイコ』は元々、1991年に出版された同名小説が2000年にクリスチャン・ベール主演で映画化され、2013年にはロンドンでミュージカル化、2016年にブロードウェイに進出したという経緯の作品。シリアルキラーを扱った作品でありながら、主題は1980年代後半の空気をたっぷりの皮肉とともに風刺しているところにある。“ヤッピー”とは“young urban professionals”の略。今の日本では耳慣れない言葉かもしれないが、1980年代後半からアメリカでよく使われるようになった、都市に住む若いエリートサラリーマンを表現した言葉だ。

このミュージカルは、80年代終わりのヤッピーたちの生活と空気をダンスとショーナンバーでこれでもかと風刺していく。日本ではちょうどバブルと言われる時期だが、アメリカでもレーガン政権のもと、経済は右肩上がりで成長していた年代。シャネル、マノロ・ブラニク、モスキーノと言ったブランド名や、パトリックが自慢する「オートリバースのソニーのウォークマン」など、当時を知る年代だと端々に出てくるそのディティールだけでも楽しい。

また、1989年といえばカイリー・ミノーグやマドンナ、プリンスなどのシンセサイザーサウンドが隆盛を誇っていた時代で、ナンバーにも当時のサウンドがたっぷりとオマージュされているし、フィル・コリンズの「In The Air Tonight」など当時のヒットソングが劇中に取り入れられている。当時の音楽のMVを覚えている人なら、振り付けにもそのテイストが入っているのをなんとなく感じ取れるのでは? その年代の洋楽が好きな人にはたまらないだろうし、当時の音楽がリバイバル、再評価されている今では、リアルタイムでない世代にも刺さるポイントは多いはず。

演出家・河原雅彦の得意とする映像と音楽を多用したステージングもあいまって、“魅せる”場面がとにかく多い。だからこそ、その合間に行われる惨劇と、パトリックの抱える心の闇が、観客の心に強く印象に残ることにもなる。なお、1989年といは東海岸のニューヨークでこの作品で描かれるようなヤッピーが闊歩していた一方で、西海岸ではグランジ・ロックの元祖でもあるニルヴァーナが1stアルバムを出した年でもあり、ベルリンの壁が崩れ、エイズが「ゲイたちがかかる不治の病」と思われていた時代。舞台にもところどころで時事の言葉も出てくるが、そのあたりをふまえると作品背景への解像度が高くなり面白い。

次のページ

![Bezzy[ベジー]|「人の魅力」にフォーカスしたエンタメメディア](/assets/images/common/cmn_logo.svg)